新科院士丁洪:“跨界”带给科研灵感与激情

丁洪,现任上海交通大学李政道研究所副所长。取得过若干项具有重要国际影响力的原创性成果。成果三度入选中国科学十大进展/中国十大科技进展新闻。“固体材料中发现外尔费米子”工作入选美国物理学会系列期刊创刊125周年纪念论文集,曾获美国斯隆奖、欧洲先进材料奖,中国科学院杰出科技成就奖(个人奖)等奖励。

2023年当选中国科学院院士。

■本报记者 姜澎

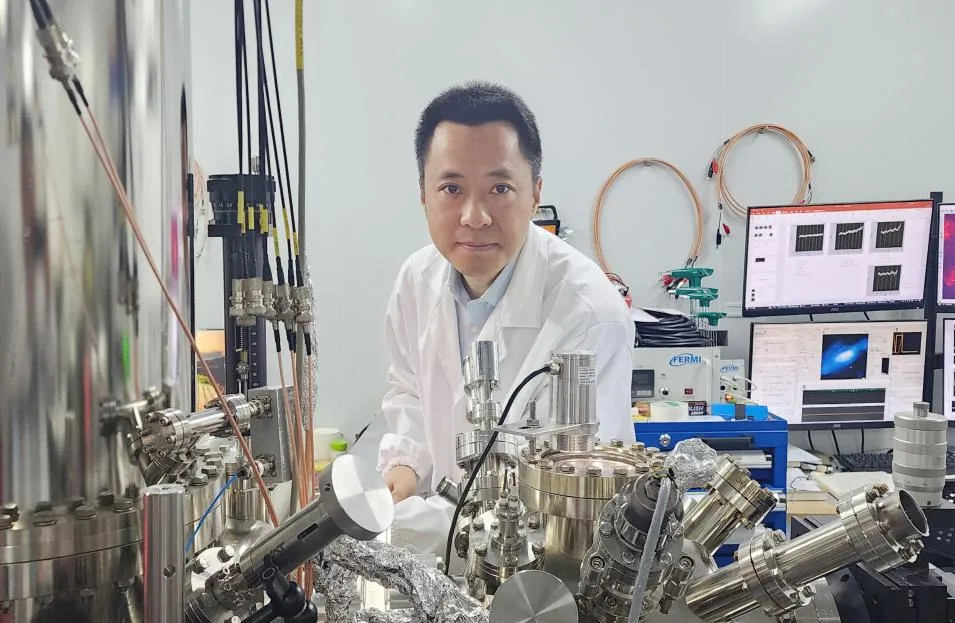

用一个词形容中国科学院新科院士、上海交通大学李政道研究所副所长丁洪,那一定是“跨界”。他在物理学领域被同行所熟知的三个梦,都是对“跨界”的注解——主持在上海光源建成了一条指标先进且高效高产的用户线站“梦之线”;推动世界上亮度最高的“梦之环”高能同步辐射光源的规划和建设;领衔怀柔科学城这个“梦之城”的规划并参与建设。一位物理学家,实现了三个规划设计的梦。

如果让丁洪用一个词来形容自己,他常常说,是“幸运”。在他的学术生涯中,平均每10年,就会有一个新发现。1968年出生的他,至今完成的四个发现都对物理学带来巨大影响——1996年在铜基高温超导体发现赝能隙;2008年在铁基超导体中观察到s-波超导序参量;2015年在固体材料中发现外尔费米子;2018年在铁基超导体中发现马约拉纳零能模。

“幸运”的背后,是科学家特有的执着、创新和激情。更重要的是,他的“跨界”,为他带来了更多的科研灵感和激情。

现在,丁洪正在努力实现自己的下一个梦想:期待用5年左右的时间发现拓扑量子比特的实现路径,或者确认它不可能实现。“我们的铁马方案,可能是拓扑量子比特最好的实现方案之一,一旦实现,量子计算机将成为可能。”日前,丁洪接受了本报记者的专访。

行动派的科学家,每一次转身都不优柔寡断

文汇报:很多人说,您是改革开放后第一位辞去美国正教授职位全职回国的物理学教授,当时您为什么选择回国?

丁洪:我回国可以说是机缘巧合。2008年,香港大学向我发出邀约,面试期间恰好接到中国科学院物理研究所的电话。我跟太太商量后,她二话没说鼎力支持,于是我当机立断决定回国。因为我从事的凝聚态物理研究领域需要大装置,物理所提供的机会更适合我。

我每一次做选择,都很少瞻前顾后。于我而言,有梦想,就要想办法去实现;自己想做的事情,就立刻着手做。我可能算是行动派,2022年决定加入李政道研究所时也是我第一次到李所来交流,当时,我就被李所的目标——建成世界科学家理想中的研究机构所吸引,这也是我的梦想。

文汇报:几乎每10年您就会有一个重大科学发现,您是如何做到这一点的?

丁洪:也许是幸运吧,能够每10年就有一个发现。不过,就科研而言,我认为,这很大程度上得益于我对科研问题的选择。

问题的选择,考验一个人的科研品味。科学和艺术其实很相似,或者说是相通的。这两者都是追求极致的美。在物理学领域,很多科研成果的呈现都极具美感。而且,科学和艺术一样,要做好,都需要品位。对科学家而言,科学研究从提出问题开始,科学家的科学品位决定了他提出什么问题、选择什么课题。很难想象一个没有好品位的科学家会提出好的科学问题、做出好的科学。

另外,科学研究也有方法论。历史上,牛顿、爱因斯坦等科学巨匠之所以能做出很多科学发现,他们的思考范式和研究方法是很值得学习的。这也是为什么我会要求学生了解一些科学史,要在历史中和大师对话。

现在,我期望在60岁时能够做出拓扑量子比特-量子计算机的晶体管。2018年我们联合研究团队在铁基超导体中发现马约拉纳任意子,对构建稳定的、高容错、可拓展的未来量子计算机的应用具有重要意义,这为我们实现量子计算机的晶体管提供了可能性。所谓“铁马冰河入梦来”,这就是我现在想要去实现的“铁马梦”。

科学家的责任,不仅仅是从事科学研究

文汇报:您是物理学家,而怀柔科学城的规划,和物理学研究的关系并不大,您为什么会投入这些工作?

丁洪:科学家的责任不仅仅是从事科学研究。我认为,科研之外,科学家应该,也必须参与各类科学事务,这也是为整个科学共同体承担责任。为科学研究而建的科学城,当然应该由科学家自己来规划。

而且,科学家承担科学事务与从事研究并不矛盾,两者之间甚至可以相辅相成。

2008年回国后,次年,我就申请在张江的上海同步辐射光源建一条梦之线。2015年完成建设当年,我就用梦之线在固体材料中发现了外尔费米子。可见,梦之线的建成,帮助我实现了科研梦想,现在它还在帮助更多科学家实现他们的科学梦想。

梦之环同样如此。当时我在物理所工作时提出建设北京高能同步辐射光源的规划。建设怀柔科学城时,我边规划、边参与建设,还担任“综合极端条件实验装置”项目负责人和首席科学家,这一连串任务,其实都和科学家群体密切相关。

文汇报:您为何有那么多时间和精力,做科研之外的事?

丁洪:很多人认为,专注就是把所有的时间都花在一件事上。我并不认同。

我在科研上很专注。读博士时,为了得到理想的实验结果,我在地下实验室里一待就是几周,一年到头,我可能有半年多时间都是在地下实验室度过的,那里几乎没法“见天日”。

但是,科研除了需要专注,还需要天马行空的想象力,需要灵感。一个人把所有时间都耗在同一件事上,不仅不可持续,还可能导致自己的视野越来越狭窄。我关注的事情很多,而且大多数和科研无关,比如艺术、公益事业,这些看似无关的事情往往带给我科研的灵感。

科研是马拉松。对我来说,没有科研的生活不可想象,但是人生只有科研也不可持续。人需要丰富的生活来获得激情,所以我既可以熬夜搞科研,也可以熬夜娱乐。

也正因此,我常常会同时做两件或者两件以上可以“换脑子”的事。其中一件是科研,另外一件可以很随兴。就比如科研和科学城规划,科研做累了,我就思考科学城规划,规划做累了,我再去做物理实验。只要乐在其中,这些事就既可以是工作又可以是休息。

所以,我在招学生时,也很关注他们的兴趣,因为当学生把科研视为任务,那么一定是不可持续的,只有他真心喜欢,才会乐在其中,并且自己想办法坚持下去。

文汇报:现在很多人对人工智能带来的影响存有不同的看法,您研究的拓扑量子比特应该也会对人工智能的发展起到很大的推动作用,那么您如何看待人工智能的未来?

丁洪:我是乐观主义者,我认为人工智能会给科学带来极大改变,可以使科学发展进入加速度时代。

从我的科研经历来看,强大的记忆力非常重要,而计算机的记忆力是人所不可比拟的。人类的文明是依靠文字语言逐渐积累起来的,人工智能对语言文字的理解现在已经超出我们的想象了。正如年轻学生在不断和大师的对话和思想交流中,逐渐形成更好的科学品位、提出更好的问题,从某种程度上来说,人工智能可能是和历史上的人类大师对话和交流最多的,相信“它”也能提出更好的科学问题。我相信,未来也许会诞生“阿尔法爱因斯坦”。量子计算机如果能做出来,也有希望大大推动科学发展的进程。

和更多科学大师交流,获得更快的成长

文汇报:您曾经提到,您之所以完成了很多看似不可能的任务,是因为有一个厉害的团队,有厉害的学生。那么您是如何挑选学生,又是如何培养学生的?

丁洪:中国有很多聪明的学生,但是很多有天赋的人未必在科研上获得成功,他们中,有一些人早早发现科研太辛苦、决定换赛道。也有些人找到了自己真正的热爱而离开科研领域。我的团队也一样,厉害的学生未必是最聪明、最有天赋的学生。

我非常看重学生的Grit,它指的是一个人的毅力、专注力以及持续的热情。我常常会鼓励新生看一部电影《大地惊雷》,从中,他们会领悟到什么是持续的热情、专注力和坚毅。每一位学生加入我课题组时,我都会鼓励他们为自己而做科研。身为老师,我的责任是为他们提供好的平台,提供开放的研究环境,给他们更多和大师交流的机会。

文汇报:从您的成长经历看,有什么成功经验可以和年轻人分享的吗?

丁洪:在年轻人的成长过程中,有大师引导,非常重要。大师能够带着我们抵达一个又一个山峰,看到更高的目标。年轻人在和科学大师的交流中能获得更快的成长,更加有可能站在巨人的肩膀上前进。实际上,多读一些科学史,也是和科学巨匠交流的一种方式。

我的人生受到过很多大师的影响。其中,对我影响最大的是物理学家菲利普·安德森。他是一位诺奖得主,比我大44岁。当时我在读研究生,他来我们实验室交流,我听完他的发言后第一反应就是,“这个人的观点是错的”,而且,我毫不犹豫地说出了自己的想法。面对我的否定,安德森决定给我好好上一课。我那时并不知道平日他的口头禅就是“你是错的”。当然,他平时也非常热心向别人伸出援手。当天,他真的花了一下午的时间给我上了一课,也是从那时起,我们相识了。

从他的身上,我看到了顶级科学家特有的品质,比如,兴趣非常广泛,他对世界万物都有兴趣,而且在期刊杂志上发表的文章也不限于物理学,甚至不限于科学,囊括了美学、哲学、政治学等等。他到90岁时还在追求科研上更高的目标。这也是为什么每次我做选择很少考虑得失,我常常想,我比他年轻多了,没有理由选择安逸的生活,或者在做选择时把规避风险放在第一位考虑。

文汇报:除了多和大师交流,您认为学生成长中还有什么非常重要的要素吗?

丁洪:就物理研究而言,尤其是实验物理研究,对学生的能力要求很高。从事实验物理就像成为一个“小作坊主”,要能提出好的科学问题,能规划实验路线,并懂得和人打交道;同时也需要有组装集成的能力,因为实验物理越来越向大科学方向发展;要有很强的动手能力,因为很多实验器材未必是现成的,要自己动手做才行。

最后一点、也是很重要的一点:从事物理学研究,需要具备很强的社交能力。很多时候,做物理实验需要依靠别人的设备,我有两个发现,就是在日本的实验室和瑞士的实验室完成的,其中一个发现和别的课题组发现只相差一两天,真的体会到了一种“惊心动魄”的感觉。过往的经历告诉我,没有合作者的大力帮助,靠一个人的力量,是不可能完成这些任务的。

| 分享1 |